Möchte man eine Route mit GoogleMaps berechnen, gibt es verschiedene Verkehrsmittel zur Auswahl: Fuß, Rad, ÖV und PKW.

Diese geben eine erste Einschätzung, wie lange man benötigt, wenn man das Verkehrsmittel verwendet. Spätestens wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist, merkt man, dass die angegebene Zeit nicht immer stimmt.

Gleiches gilt auch für ein Rennrad statt eines normalen Trekking-Fahrrads.

Um diese unterschiedlichen Arten und Weisen sich fortzubewegen zu berücksichtigen, gibt es im mobi.mapr verschiedene Verkehrsmittel-Profile, oder einfach kurz, Profile.

Wie diese aufgebaut sind, welche im mobi.mapr verfügbar sind und vieles mehr wird in diesem Blog-Post beschrieben.

Selbstverständlich gibt es das auch als Karte visualisiert. Diese sind am Ende des Posts zu finden!

Welche Profile existieren im mobi.mapr?

Wie bereits im Eingangstext erklärt, ist ein Profil eine Instanz eines Verkehrsmittel. Der mobi.mapr versucht dabei sprechende Namen, wie Lastenrad, zu verwenden, um direkt ein verständliches Bild der Profile zu erzeugen.

Im mobi.mapr werden diese Profile nach unterschiedlichen Verkehrsmitteln gruppiert:

- Fuß

- Mobilitätseingeschränkt

- Ohne Einschränkungen

- Zackig

- Fahrrad

- Lastenrad

- Durchschnittlich

- E-Bike

- Rennrad

- ÖPNV

- Durchschnittlich

- Mobilitätseingeschränkt

- Auto

- Durchschnittlich

In der Methodik des mobi.mapr steckt die Idee: unterschiedliche Nutzungs- und

Wahrnehmungsarten je nach Person und Verkehrsmittel.

Die Menge der Profile ist dabei nicht beschränkt. So könnte beispielsweise ein neues Profil für Kinder, die zu Fuß gehen erstellt werden. Das Routing orientiert sich dort an sicheren Wegen und nimmt eine entsprechende Gehgeschwindigkeit etc. an.

Welche Effekte hat ein Profil?

Die Wahl eines Profils beeinflusst, welche Routen berechnet werden, wie lange bestimmte Wege geschätzt werden und wie „subjektiv“ ein Weg wahrgenommen wird, also nicht nur der objektive Zeitaufwand, sondern auch Empfindungen und Einschränkungen.

Allgemeine Mechanismen

- Für jedes Verkehrsmittel kann ein erhöhter Anfangswiderstand einbezogen werden. Zum Beispiel: + 2 Minuten für das Parken eines Autos oder das Abschließen eines Fahrrads. Diese variieren aber je nach Profil und Kontext. So benötigt man zum parken eines Autos in der Rush-Hour länger als am Vormittag.

- Es gibt einen Faktor, der die wahrgenommene Länge eines Weges multipliziert, z.B. weil sich ein Weg aufgrund schlechten Belags, Steigungen oder Sicherheit unangenehmer anfühlt. So fühlt sich Radfahren in einer Kommune mit einem guten Fahrradklima schneller an, als bei einer schlechten.

Eine Strecke kann sich aber auch schneller anfühlen, wenn sich z.B. die Fahrt mit dem ÖPNV als besonders angenehm herausstellt.

Diese Mechanismen helfen, subjektive Mobilitätsqualität zu modellieren, also nicht nur, was technisch erreichbar ist, sondern wie es von verschiedenen Personen erlebt wird.

Diese Faktoren und Penalties werden dabei regelmäßig geprüft und angepasst, um dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu entsprechen.

Spezifische Effekte je Verkehrsmittel und Profil

Neben den allgemeinen Zuschlägen, können weitere Verkehrsmittel-abhängige Faktoren berücksichtigt werden. Da jeder Weg mit Valhalla oder MOTIS geroutet wird, kann jeder Weg bis ins letzte Detail angepasst werden.

Die folgende Auflistung zeigt dabei einige Faktoren, die in die jeweilgen Profile einspielen.

Fuß

- Maximale Geschwindigkeit: Je nach Profil (z. B. „Mobilitätseingeschränkt“ vs. „Zackig“) wird eine andere Gehgeschwindigkeit angenommen.

- Steigung: Steile Abschnitte wirken sich unterschiedlich aus (länger, anstrengender) je nach Profil.

- Treppen: Für mobilitätseingeschränkte Fußgänger oder solche mit Assistenz könnten Treppen sehr stark ins Gewicht fallen, oder einen Weg gar unpassierbar machen.

- Routenpräferenzen: Einige Profile bevorzugen sicherere, angenehmere Wege, z. B. Allee, Wohngebiete oder Wege mit Grün, anstatt stark befahrener Straßen.

Rad

- Fahrradtyp: Unterschiedliche Profile haben unterschiedliche Fahrradtypen (Lastenrad, E-Bike, Rennrad), was sich auf Geschwindigkeit, Antriebsleistung und Komfort auswirkt.

- Geschwindigkeit: Ein E-Bike fährt typischerweise schneller als ein durchschnittliches Rad, eine Person auf einem Rennrad möglicherweise noch schneller, ein Lastenrad jedoch langsamer und braucht auch mehr Zeit zur Beschleunigung.

- Straßenbelag: Raues Pflaster oder unbefestigte Wege werden für Rennräder anders bewertet als für Lastenräder oder E-Bikes. Manche Profile meiden eventuell stark unebene Wege oder bevorzugen glatte Radwege und nehmen dafür auch Umwege in Kauf.

ÖPNV

- Auf kurzen Distanzen zeigen ÖPNV-Profile oft ein ähnliches Verhalten, weil Wartezeiten, Umstiege und Taktung die Gesamtzeit stärker prägen als die eigentliche Fahrzeit.

- Für mobilitätseingeschränkte Personen spielen zusätzliche Faktoren eine große Rolle, etwa:

- Barrierefreie Zugänge

- Verfügbarkeit von Aufzügen

- Wege innerhalb der Stationen

- Wahrnehmungsfaktoren wie Stress bei Umstiegen oder Unsicherheiten in komplexen Knotenpunkten lassen sich über subjektive Faktoren modellieren. z.B. Einige Passagiere kommen möglicherweise 20 Minuten vor ihrem Zug an, während andere versuchen, „es gerade noch zu schaffen“.

- Je besser die Datenlage hier ist, desto besser können die subjektiven Faktoren modelliert werden. Wenn der zweite Wagen regelmäßig fehlt oder Aufzüge häufig defekt sind, hat das eklatante Auswirkungen auf die Mobilitätsqualität.

Auto

- Auch beim Auto ist die reine Fahrzeit auf kurzen Strecken oft ähnlich zwischen verschiedenen Profilen, aber Anfangswiderstände wie Parken oder Suche nach einer geeigneten Abstellmöglichkeit können variieren.

- Für mobilitätseingeschränkte Menschen wären Informationen über barrierefreie Parkplätze wichtig oder für E-Auto Fahrende, vielleicht suchen sie Lademöglichkeiten.

- Subjektive Faktoren können berücksichtigt werden, z. B.:

- Stress in dichten Innenstadtbereichen

- Unsicherheit auf großen oder komplexen Kreuzungen

- Längere wahrgenommene Wege durch Verkehrslage oder Parkplatzsuche

Warum sind diese Profile so wertvoll?

Jeder Mensch ist anders unterwegs und es gibt keine berechnete Route, die genau das Widerspiegelt, was die Person ausmacht.

Alle können Mobilität!

Spätestens, wenn Google Maps aber eine Ankuftszeit von 15:29 vorgibt und man diese „knacken“ will, merkt man das diese doch als Orientierungspunkt fungieren.

Es gibt daher mehrere gute Gründe, die für Verkehrsmittel-Profile sprechen, um sich immer weiter den Individuen anzunähern:

- Realistische Abbildung von Mobilitätsbedürfnissen

Durch Profile kann mobi.mapr nicht nur Durchschnittsmobilität darstellen, sondern Unterschiede zwischen Personen mit sehr unterschiedlichem Mobilitätsverhalten sichtbar machen. Das ist zentral, weil Mobilitätsqualität nicht für alle gleich ist. - Planung nach Zielgruppen

Stadtplaner:innen, Verkehrsplaner:innen oder politische Entscheider:innen können gezielt sehen, wo bestimmte Gruppen benachteiligt sind (z. B. mobilitätseingeschränkte Menschen, Radfahrende mit Lastenrädern) und daraus Maßnahmen ableiten, z. B. barrierefreie Wege, bessere Radinfrastruktur oder mehr Parkflächen. - Subjektive Mobilitätserfahrung einbeziehen

Nicht nur objektive Zeit zählt: Wenn ein Weg technisch erreichbar, aber unangenehm oder mühsam ist, mindert das die Mobilitätsqualität. Durch Anfangswiderstände und Wahrnehmungsfaktoren berücksichtigt das Modell auch diese subjektiven Dimensionen. - Vergleichbarkeit und Transparenz

Dank klar definierter Profile lassen sich Mobilitätsqualität und Erreichbarkeiten über Regionen hinweg vergleichen, und zwar nicht nur im Mittel, sondern spezifisch für bestimmte Nutzungsgruppen. Das erhöht die Aussagekraft von Analysen.

Zudem nutzt mobi.mapr die Regionalklassen (z. B. Metropole vs. ländlicher Raum), um faire Vergleiche anzustellen.

Analyse: Wo sind Profile besonders entscheidend?

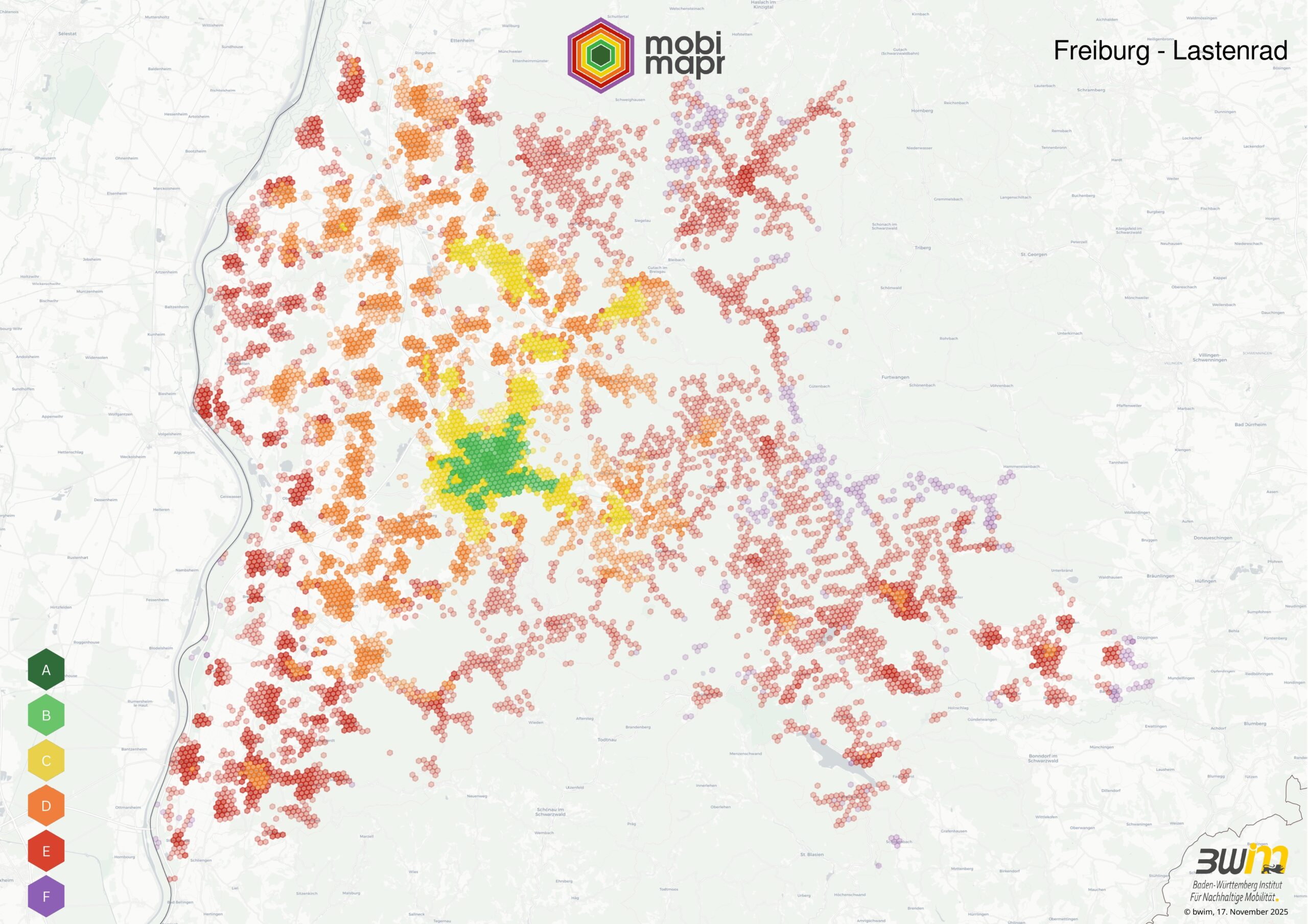

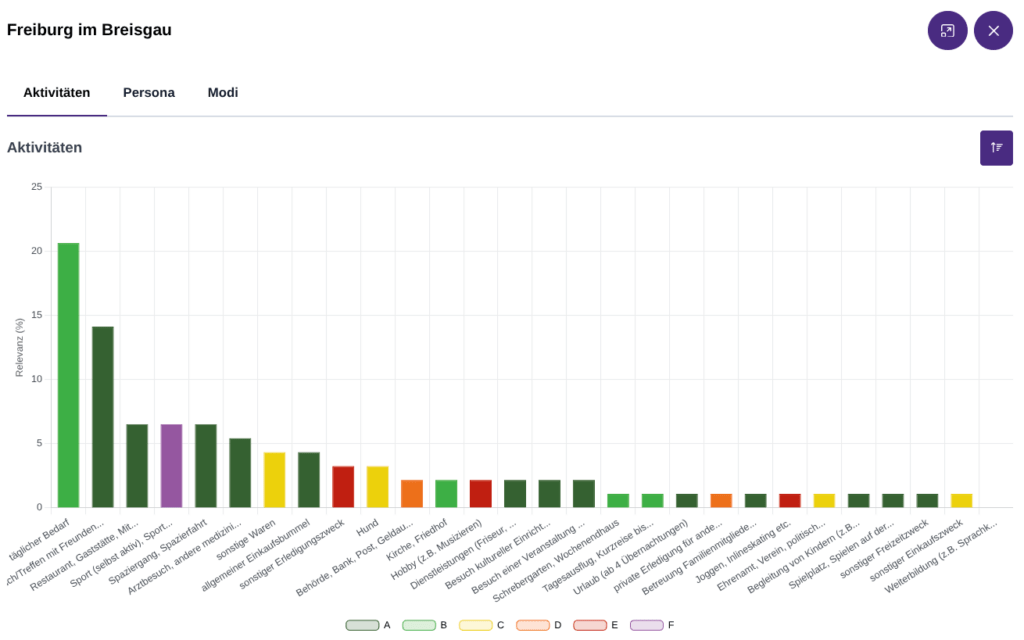

In dieser Analyse steht zum ersten Mal nicht die gesamte Bundesrepublik im Fokus, sondern der Großraum Freiburg. Die Stadt gewinnt regelmäßig Preise für den besten Radverkehr und die Gemeinde Merzhausen, am Rande Freiburgs gelegen, ist häufig auf den Top-Plätzen im Ranking von kleineren Kommunen gelegen. Doch welche Effekte hat es Mobilitätseingeschränkt zu sein?

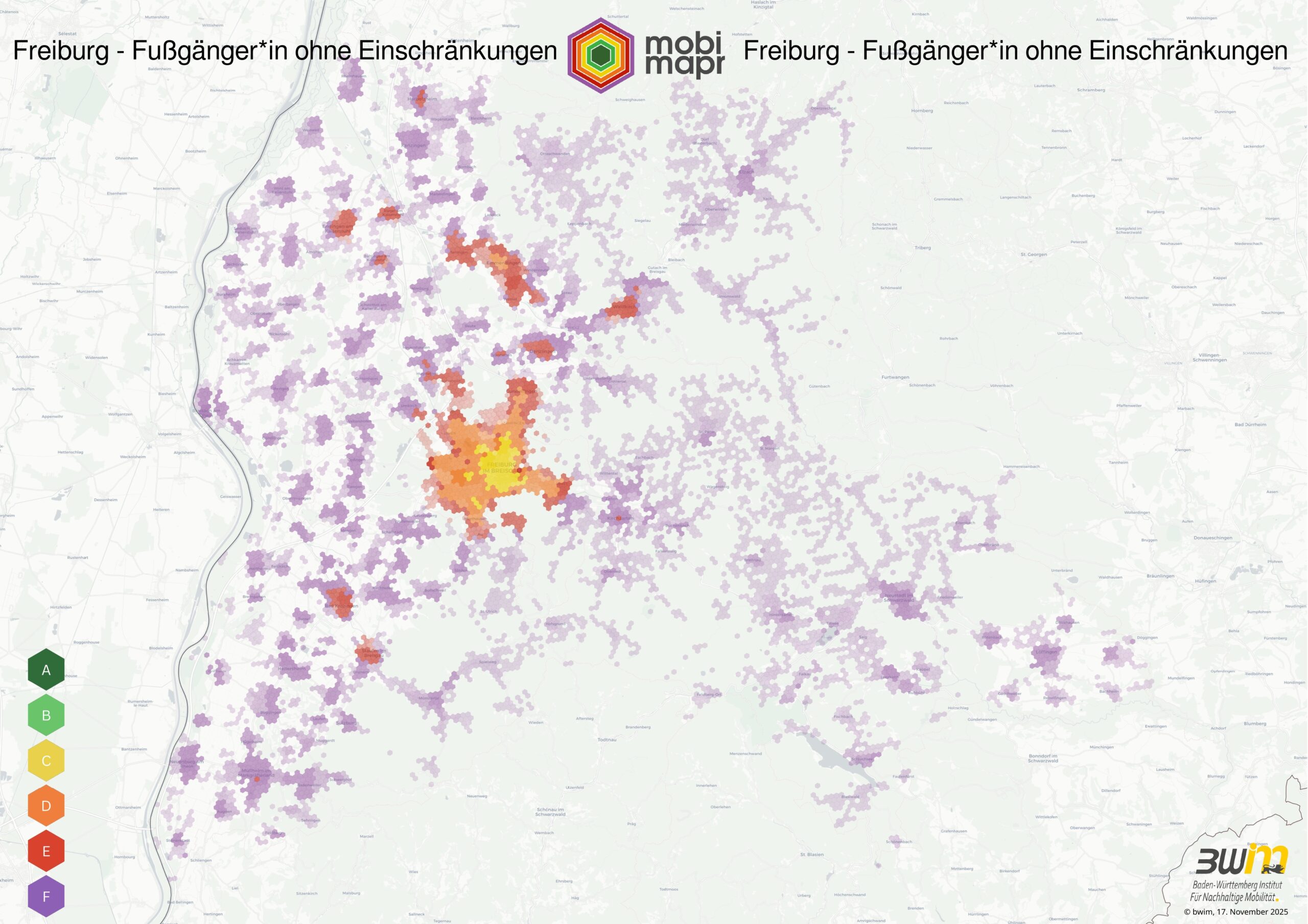

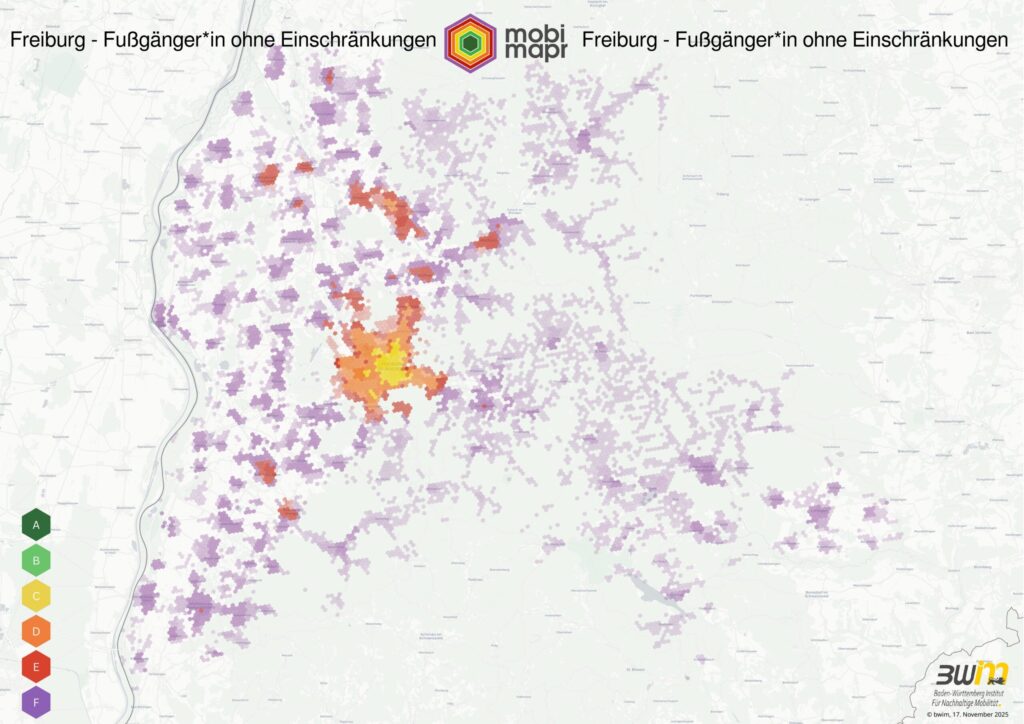

Mobilität ohne Einschränkungen

Betrachtet man die Region Freiburg für Personen, die ausschließlich zu Fuß unterwegs sind ergibt sich das Folgende Bild. Mit einem Klick auf das Bild kommst du dabei zur interaktiven Version.

Auf dem Bild kann man gut die Stadt Freiburg in der Mitte erkennen. Dort gibt es eine überwiegend befriedigende bis ausreichende Mobilitätsqualität. Mittels einer interaktiven Analyse erkennt man gut, dass im Zentrum der tägliche Bedarf sogar eine gute bis sehr gute Qualität hat.

Dass es dabei keine grünen Flächen gibt, ist wenig verwunderlich, schließlich werden alle Aktivitäten betrachtet, ohne dass ein Verkehrsmittel, neben dem Fußverkehr, verwendet wird. Selbst wenn Freiburg teilweise eine 15-Minuten-Stadt ist, können nicht alle Aktivitäten in diesem kleinen Radius liegen.

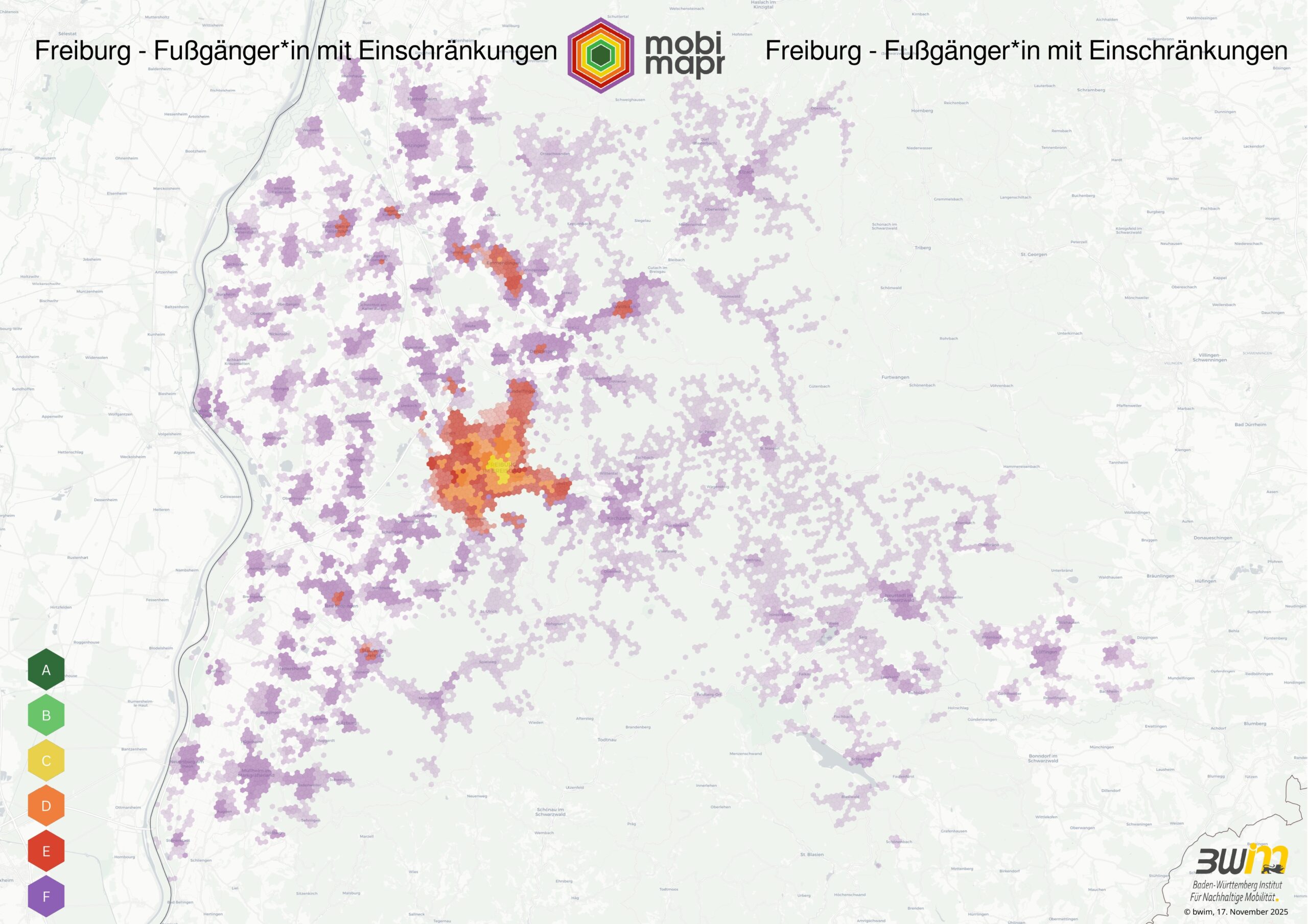

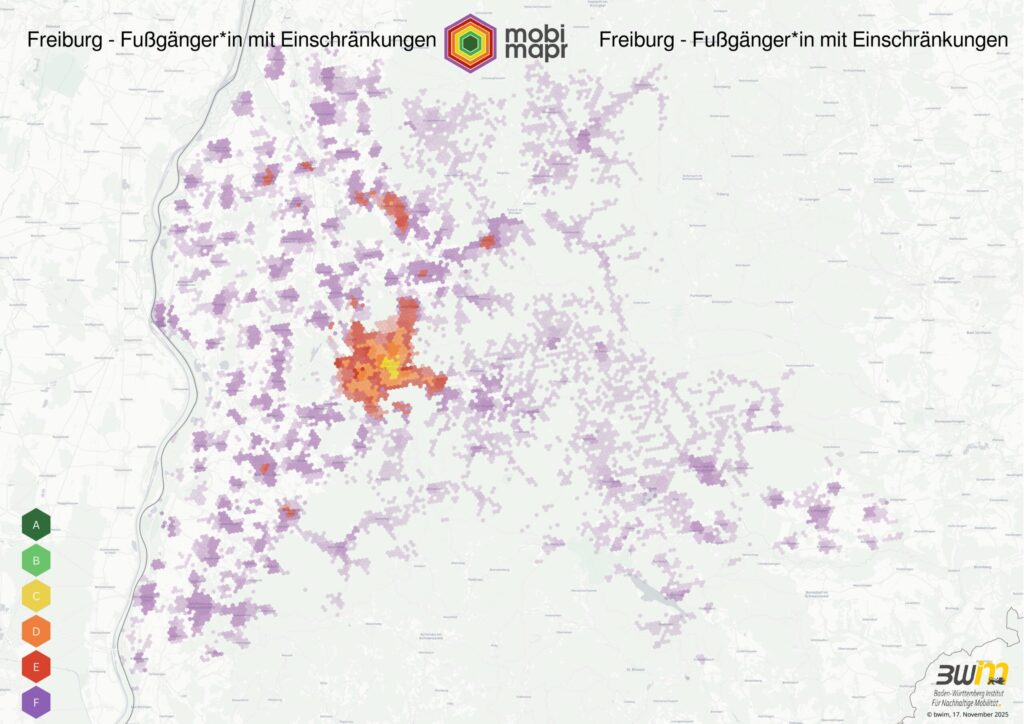

Mobilität mit Einschränkungen

Ein etwas anderes Bild zeigt sich, wenn man die Mobilität für Personen betrachtet, die ein Profil mit Mobilitätseinschränkungen haben.

In Freiburg selbst kippt die Mobilitätsqualität von einer 2-3 auf eine 3-4 und in den Regionen um die Stadt herum, gibt es kaum noch Flecken, die besser als eine 6 als Note haben. Selbst die Gemeinde Emmendingen, die sonst sehr gut abschneidet, hat im Zentrum nur noch wenige Flächen, die eine befriedigende Mobilitätsqualität ergibt.

Den Vergleich kann man auch nochmal gut auf der folgenden Zieh-Karte sehen:

War’s das?

Es bleibt klar, dass eine Person, die nur zu Fuß unterwegs ist, keine ausreichenden Möglichkeiten hat, um eine gute oder sehr gute Mobilitätsqualität zu haben.

Selbst wenn es Ecken in Freiburg gibt, in denen es sich gut Leben lässt, wäre es doch besser, wenn man selbstaktiv eine zufriedenstellende Mobilitätsqualität erreichen kann.

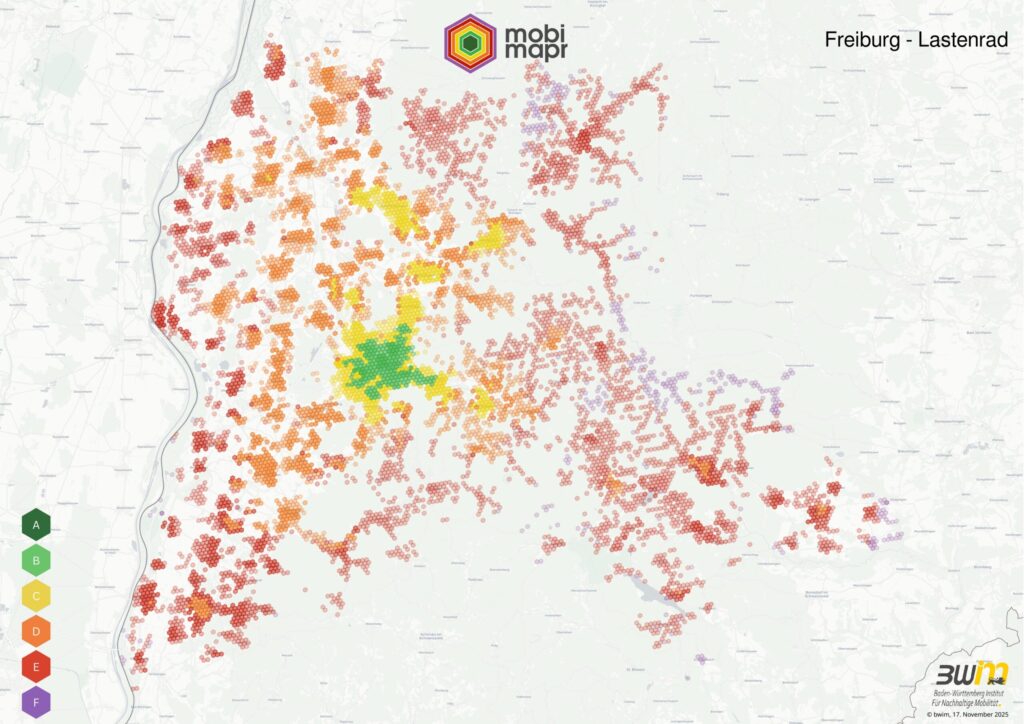

Eine Möglichkeit hier ist eine Sonderform des Fahrrads: z.B. ein Lastenrad, Handicar oder ähnliches. Hiermit kann eine Person selbständig aktiv sein und sogar im Umland leben und immernoch eine befriedigende Mobilitätsqualität haben, wie in der folgenden Karte zu sehen ist.

Die Karte zeigt dabei, dass keine einzige der Gemeinden flächig in eine mangelhafte Mobilitätsqualität übergehen, selbst wenn diese bereits im Schwarzwald sind!

Ein Lastenrad kann also seinen Teil zur Lösung einer mangelhaften Mobilitätsqualität beitragen – zumindest, solange es eine entsprechende Rad-Infrastruktur gibt.

Ausblick: Wo könnte es noch hingehen?

Die aktuell im mobi.mapr implementierten Profile sind eine erste Iteration und sicherlich nicht der Wahrheit letzter Schluss. Ist eine Person zu Fuß eher 5km/h unterwegs oder doch nur mit 3,6km/h? All solche Fragen können mit unterschiedlichen Profilen beantwortet werden, aber je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser wird diese Antwort!

Über Baden lacht die Sonne!

Welche Einflüsse hat eigentlich das Wetter auf die Mobilitätsqualität? Diese und weitere Fragen werden für die Zukunft angegangen:

- Erweiterung der Profile: Es könnten noch mehr Profile definiert werden, z. B. Menschen mit sehr hohem Mobilitätsbewusstsein, Pendelnde, ältere Personen, Kinder etc.

- Mehr Infrastruktur-Attribute: Die Integration von Daten zu Aufzügen, Treppen, barrierefreien Zugängen, sicheren Abstellplätzen oder Fahrradabstellanlagen würde die Modellierung weiter verbessern, besonders für mobilitätseingeschränkte Profile.

- Dynamische Anpassung: Profile könnten dynamischere Parameter haben, z. B. je nach Tageszeit (Abend vs. Morgen), Wetter oder Verkehrslage, um realistischere Szenarien abzubilden.

- Feedback-Schleifen: Nutzende könnten Rückmeldungen geben („Dieser Weg war für mich sehr anstrengend“), die das Profil langfristig verfeinern.