Mobilität ist ein Grundbedürfnis – sie prägt die Lebensqualität, ermöglicht Teilhabe und beeinflusst die Attraktivität von Städten und ländlichen Räumen.

Ob der Weg zu Freunden, zum Supermarkt oder zur Eisdiele: Mobilität bedeutet vor allem Möglichkeiten. Wie leicht lassen sich alltägliche Ziele erreichen? Welche Verkehrsmittel stehen zur Verfügung?

Für die Bewertung von Mobilitätsqualität zählt nicht allein die Wahl des Verkehrsmittels, sondern auch das Angebot an Aktivitäten. Eine Einkaufsmöglichkeit im eigenen Ort spart Zeit, reduziert Verkehr und ermöglicht Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dadurch steigen die verfügbaren Verkehrsmittelalternativen – und mit ihnen die Mobilitätsqualität.

Mobilitätsqualität verstehen und bewerten

Der dänische Architekt Jan Gehl ist der Überzeugung: „You measure what you care about.“

Mobilität ist in Deutschland ein allgegenwärtiges Thema – doch die Qualität von Mobilität wurde bislang kaum umfassend erfasst.

„You measure, what you care about“

Der mobi.mapr schließt diese Lücke – mit einem Modell, das Mobilitätsqualität systematisch mess- und vergleichbar macht.

Klassische Mobilitätsanalysen betrachten meist zwei Faktoren: Zeit und Kosten.

Eine Bahnreise dauert beispielsweise 18 Minuten, die Autofahrt nur halb so lang – dafür ist die Bahn günstiger, das Auto flexibler.

Zur Bewertung des öffentlichen Verkehrs wird häufig auf Taktfrequenzen oder Fahrzeugtypen geschaut: Ein Regionalzug gilt als „besser“ als ein Bus, weil der Zug in der Regel weitere Strecken zurücklegt.

Doch eine entscheidende Frage bleibt dabei offen: Wohin führen diese Verbindungen überhaupt?

Ein dichter Fahrplan nützt wenig, wenn er keine relevanten Ziele erschließt.

An diesem Punkt setzt der mobi.mapr an – indem nicht nur Verkehrsangebote, sondern auch Erreichbarkeiten und tatsächliche Nutzungsmöglichkeiten in den Blick genommen werden.

>> Mehr über die Idee hinter dem mobi.mapr erfahren.

Am Ende eines jeden Weges steht eine Aktivität: der Gang zum Supermarkt, zur Post oder zum Bäcker. Der erste Schritt zur Analyse der Mobilitätsqualität besteht also darin zu ermitteln, wie gut Aktivitäten erreichbar sind.

Das Grundprinzip

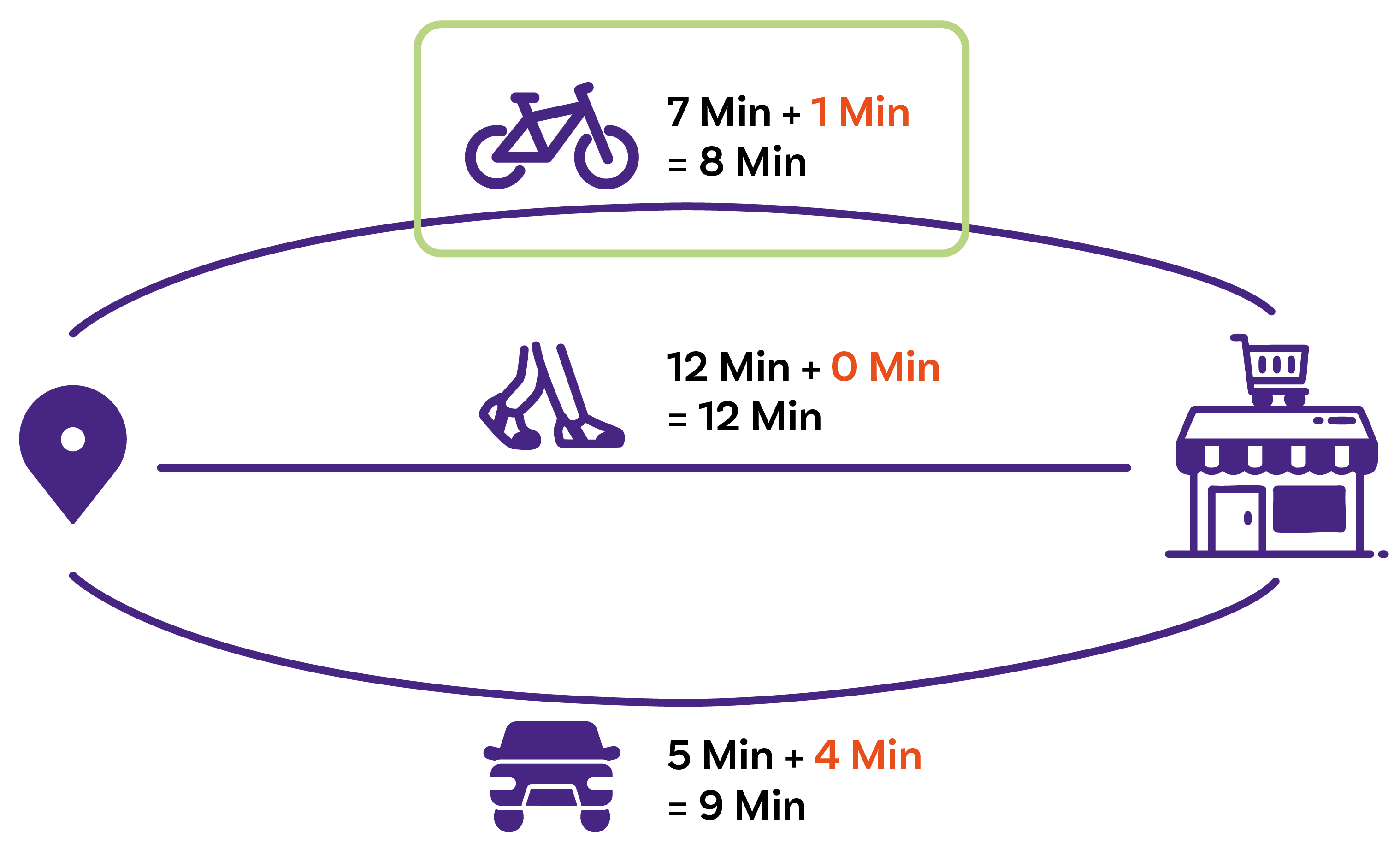

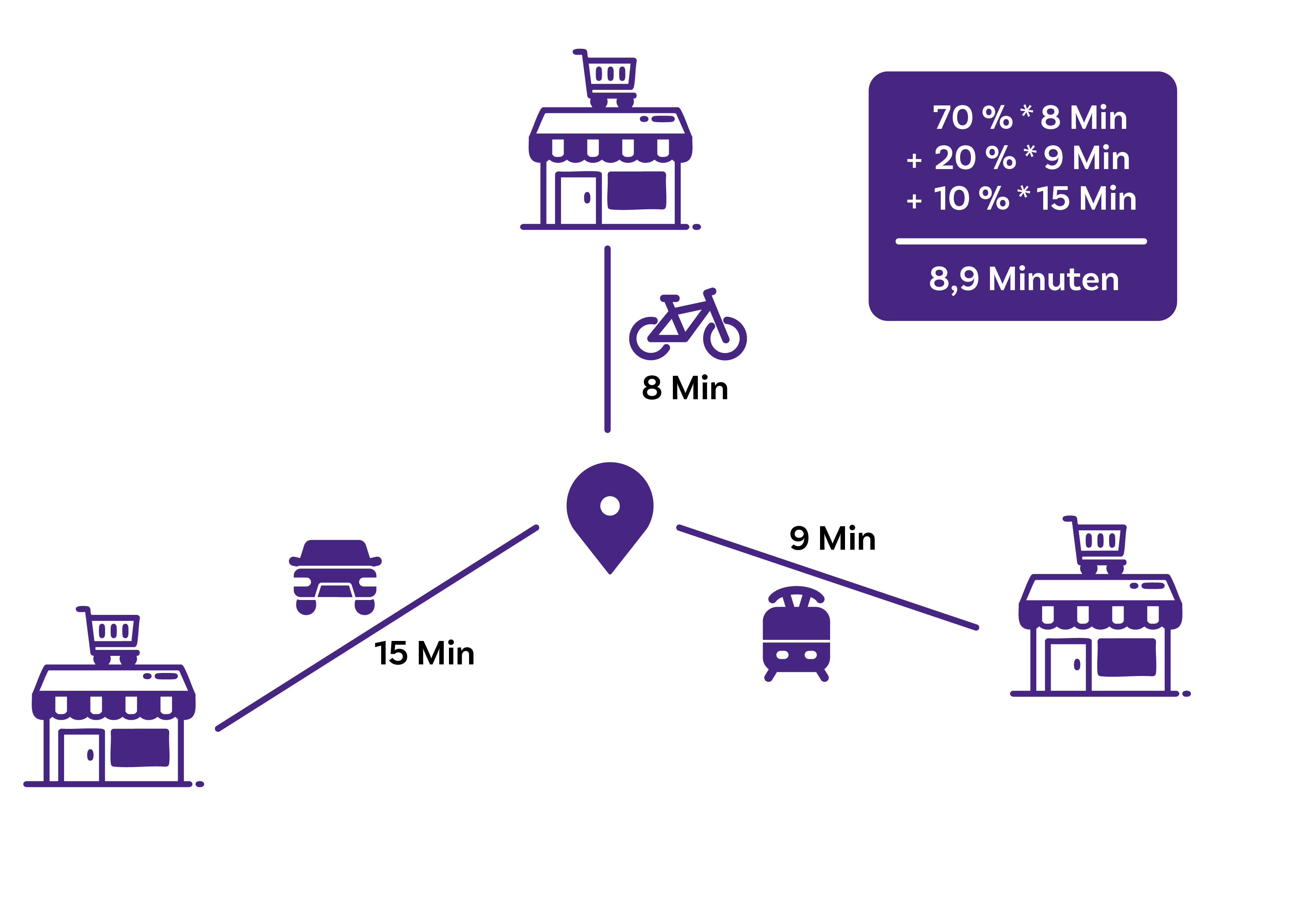

Ausgehend von einem Startpunkt werden alle erreichbaren Orte einer Aktivität in der Umgebung identifiziert und die Wege berechnet. Das Ergebnis ist eine erreichbarkeitsbasierte Zeitangabe in Minuten.

Dieser Wert wird je nach Verkehrsmittel angepasst, da häufig zusätzliche Zeiten entstehen – etwa durch die Parkplatzsuche beim Auto oder der Weg zur Fahrradabstellanlage. Solche Zusatzzeiten werden als „Penalty“ berücksichtigt. So entsteht ein realistisches Bild der Alltagsmobilität (vgl. Abbildung 1).

Neben objektiven Erreichbarkeitszeiten berücksichtigt der mobi.mapr auch subjektive Faktoren. Denn 30 Minuten auf dem Fahrrad werden anders wahrgenommen als 30 Minuten im Auto. Solche Unterschiede werden durch zusätzliche Gewichtungen und Zeitkorrekturen abgebildet, um die tatsächliche Mobilitätserfahrung realistisch darzustellen.

In der Praxis spielt zudem nicht nur die Erreichbarkeit eines einzelnen Ziels eine Rolle, sondern auch die Verfügbarkeit von Alternativen bzw. die Auswahlmöglichkeit. Ein geschlossener Supermarkt, eingeschränkte Öffnungszeiten oder ein begrenztes Angebot verändern die tatsächliche Mobilitätsqualität.

Deshalb werden nicht nur die jeweils schnellsten Wege berücksichtigt, sondern mehrere erreichbare Orte einer Aktivität in die Analyse einbezogen.

Die Gewichtung hängt dabei von der Art der Aktivität ab: Bei Restaurants wird eine größere Auswahl einbezogen als beispielsweise bei einer Postfiliale – da Vielfalt hier stärker zur Mobilitätsqualität beiträgt.

Vom Vergleich zur Bewertung

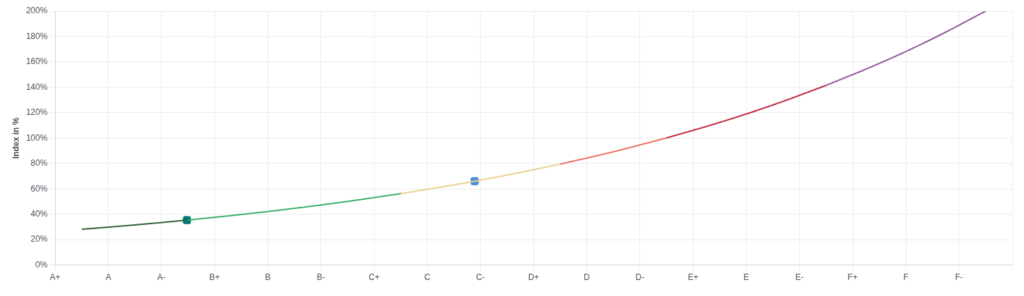

Diese Erreichbarkeitszeit ist die Grundlage der Analyse. Damit dieser Wert Aussagekraft erhält, wird er in Relation zu anderen Orten mit vergleichbarere Struktur gesetzt. So entsteht ein Mobilitätsindex, der Unterschiede unmittelbar sichtbar macht.

Je nach Indexwert erfolgt eine Bewertung auf einer Skala von A (sehr gut) bis F (mangelhaft) – dargestellt als Bewertungskurve (vgl. Abb. 3). So wird Mobilitätsqualität messbar und über Regionen hinweg vergleichbar.

Sind die Wege zu einzelnen Aktivitäten berechnet, lassen sich daraus weitere Analysen ableiten – etwa zur Identifikation sogenannten Food Deserts, also Gebiete, in denen Menschen nur schwer Zugang zu Lebensmitteln haben, oder zu anderen räumlichen Einschränkungen der Mobilität.

Eine weitere Möglichkeit der Auswertung besteht in der Aggregation. Dabei werden mehrere Aktivitäten zusammengeführt und gemeinsam betrachtet, um ein umfassenderes Bild der Alltagsmobilität zu erhalten. Auf dieser Grundlage kann auch die Mobilitätsqualität im gesamten Bundesgebiet analysiert werden.

Externe Datengrundlagen – wie die bundesweite Erhebung „Mobilität in Deutschland (MiD)“ – liefern hierfür wichtige Referenzwerte zum allgemeinen Mobilitätsverhalten in Deutschland.

In die Fläche gehen

Dieses Prinzip lässt sich auf eine Fläche übertragen. Der mobi.mapr nutzt dafür Hexagone mit einer Kantenlänge von 200 Metern als kleinste räumliche Einheit. Deutschland wird so in mehrere Millionen solcher Einheiten unterteilt.

Für jedes Hexagon wird eine Mobilitätszeit berechnet, indiziert und bewertet. Das Ergebnis ist eine räumlich hochaufgelöste Karte der Mobilitätsqualität in Deutschland – Grundlage für Analysen, Vergleiche und neue Ansätze zur Gestaltung der Mobilität vor Ort.

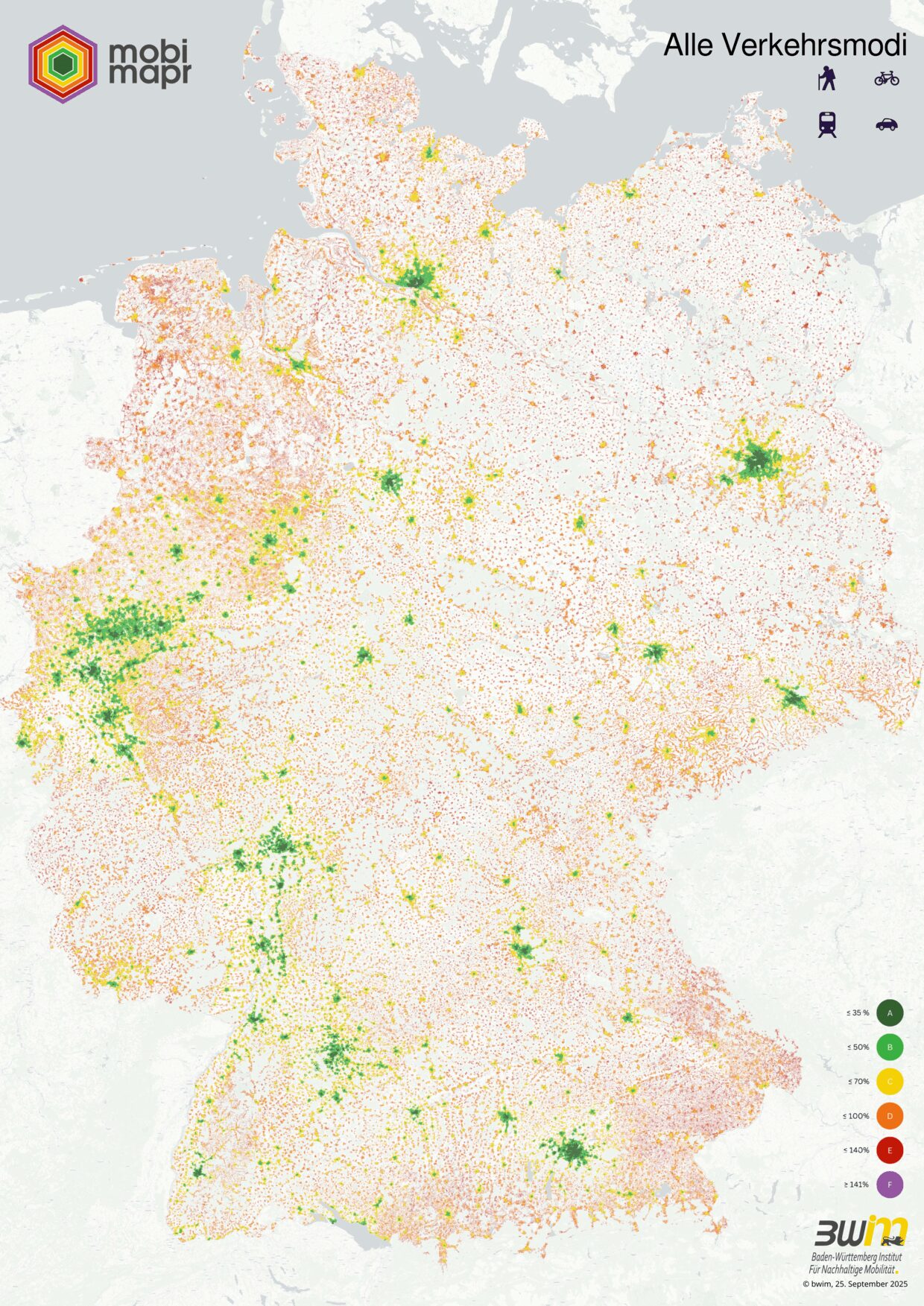

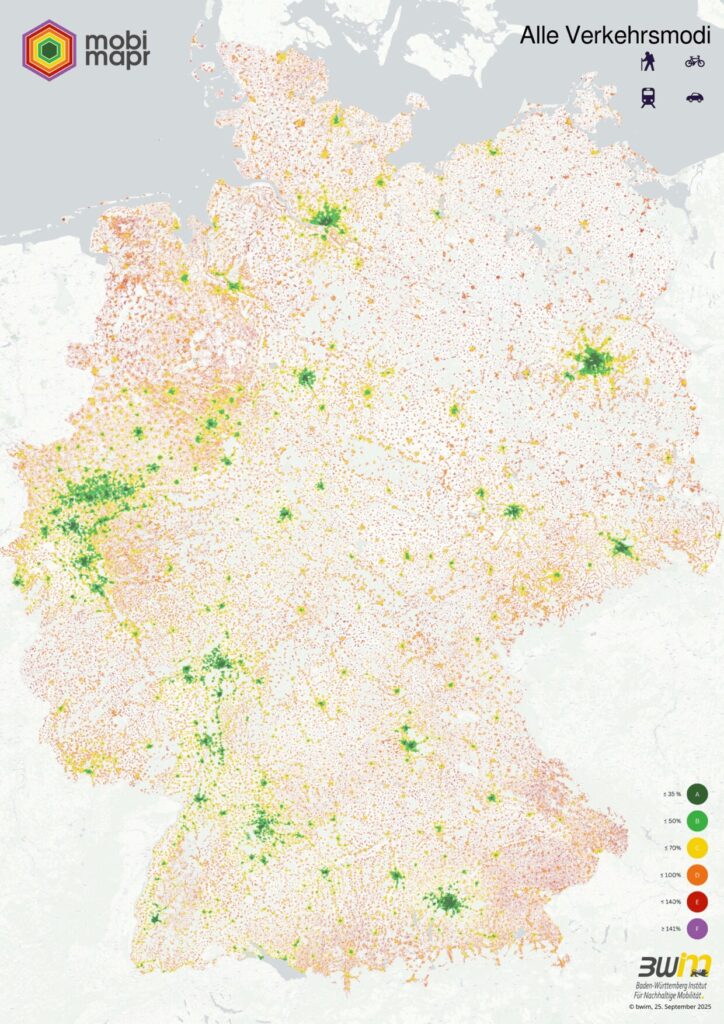

Mobilität in Karten:

Wie steht es um die Mobilitätsqualität in Deutschland?

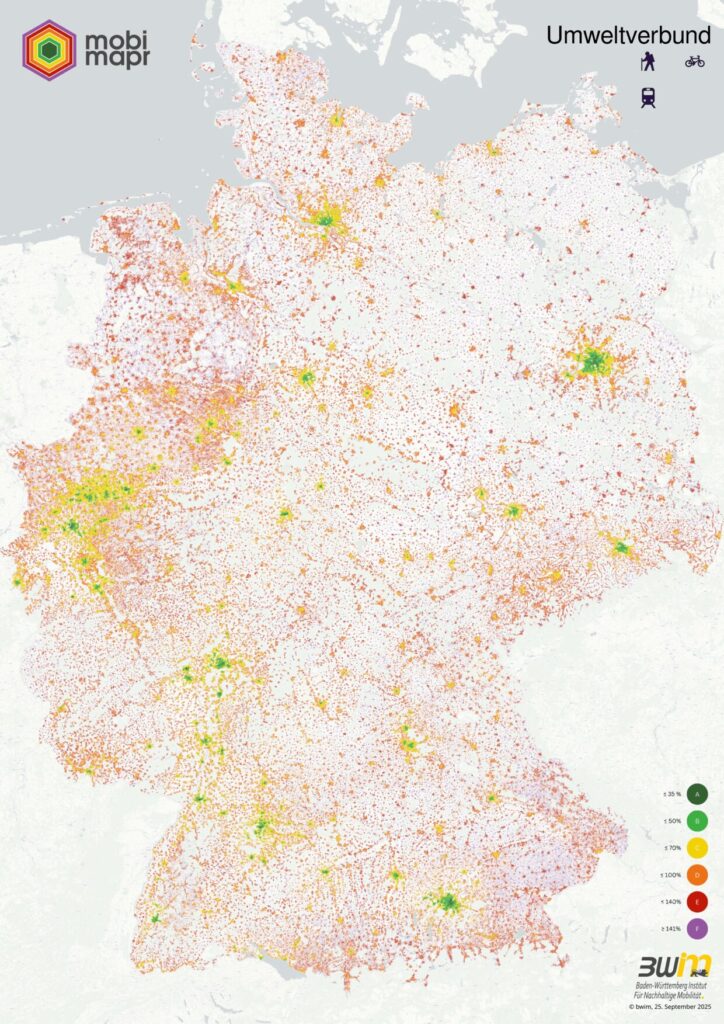

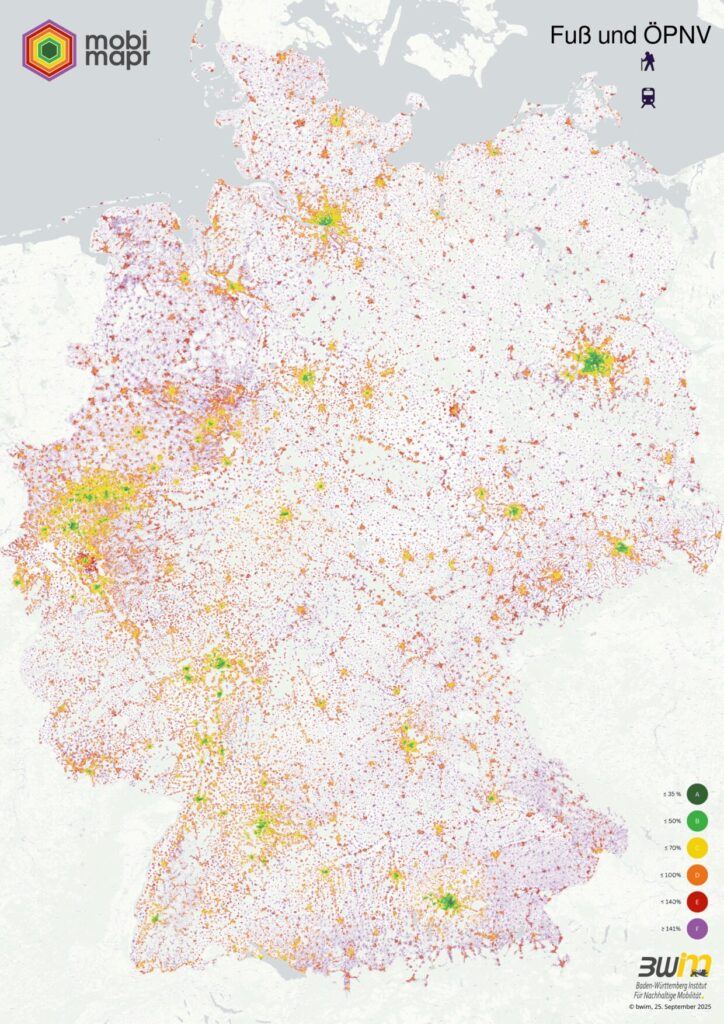

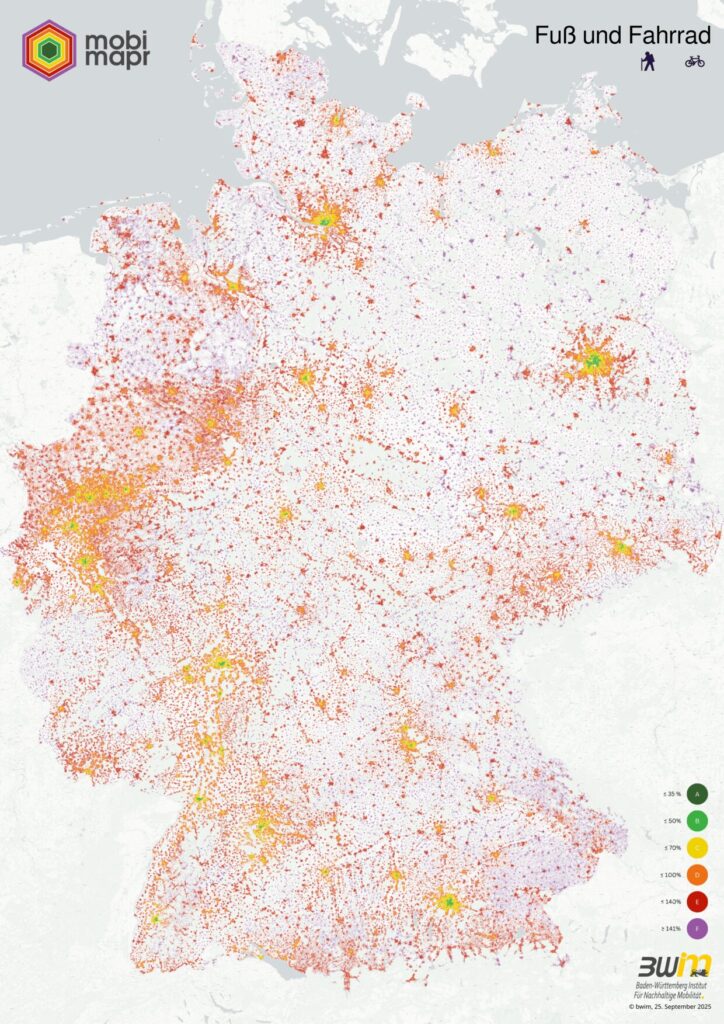

In der aktuellen Analyse zeigen interaktive Karten, wie sich die Mobilitätsqualität in Deutschland je nach Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln unterscheidet. Dafür werden folgende Mobilitätsszenarien visualisiert:

- Rad und Fuß

- Alle Modi

- Umweltverbund (Fuß, Rad und ÖV)

- Fuß und ÖV

Für den schnellen ersten Überblick stehen im Kartenvergleich zwei Kartenpaare gegenüber: Kartenpaar 1 – Mit Auto / Umweltverbund und Kartenpaar 2 – Fuß & ÖV / Rad & Fuß.

Bei der Erstellung der Karten wurden Daten der Erhebung „Mobilität in Deutschland (MiD)“ verwendet. Diese dienten zur Gewichtung der Aktivitäten innerhalb der Aggregation.

Vergleichskarten

Mit dem Schieberegler in der Mitte lassen sich die Karten direkt miteinander vergleichen.

- Kartenpaar 1 – Mit Auto / Umweltverbund

- Kartenpaar 2 – Fuß & ÖV / Rad & Fuß

Interaktive Karten

Ein Klick auf die jeweilige Karte führt zum interaktiven Dashboard mit weiterführenden Analysefunktionen. Dort lassen sich Mobilitätsqualitäten detailliert erkunden und vergleichen – nach Region, Verkehrsmittel oder Aktivität.